技艺无声,却承载着千年的智慧;匠心无言,却镌刻着时代的荣光。在毫厘间追求极致,在岁月里坚守初心。他们以双手诠释专注,用创造致敬平凡。

值此中华全国总工会成立100周年之际,我们记录荆楚工匠们的热忱与绝艺,致敬每一位用双手托举梦想的劳动者!

千针万线铸匠心

午后的阳光洒在武汉市武昌区红巷锦绣坊工作室里,国家级非物质文化遗产代表性项目汉绣湖北省代表性传承人黄春萍正俯身于绣架前,手中的绣针在绷紧的绸缎上轻盈起落,墨绿色的绣线随着她的动作渐渐勾勒出一幅生动的中央农民讲习所旧址轮廓。这一坐,就是一下午。

“绣花是养心的,但更是磨人的。”黄春萍抬头笑了笑,手指上依稀可见长期拿针留下的茧痕。从青葱少女到省级非物质文化遗产代表性传承人,她用半生时光,诠释了什么是真正的工匠精神——精益求精,持之以恒。

黄春萍在武昌红巷锦绣坊工作室制作《中央农民讲习所旧址》作品

三十载磨一技:从“绣娘”到“守艺人”

“我的师傅常说,‘绣人要绣骨,绣花要绣魂’”。黄春萍回忆道。为了掌握汉绣最核心的“游针”技法,她曾连续三个月每天练习12小时,手指被针扎得布满血点,只为让一朵牡丹的花瓣呈现出“活”的层次感。几十年来,她用一针一线把自己所有的情感都表达在五彩斑斓的绣布上。

锦绣坊工作室双面绣作品

当二十岁出头的黄春萍第一次在武汉工艺美术厂见到汉绣时,就为这门精湛的技艺所震撼。当时,这门起源于战国时期的楚地绝技正面临失传危机。她走遍湖北乡村,寻访老艺人,整理出387种传统针法图录,其中26种已濒临失传。“现在我能闭着眼睛绣出楚式蟠龙纹。”她语气平静,却透着匠人特有的骄傲。

锦绣坊工作室传统技法汉绣

毫米的执着:现代车间的“慢工”哲学

在黄春萍的工作室,时间仿佛被重新定义。《武汉八景图》一共八幅,每一幅都需要绣制几十万针;其中哪怕一片微小花瓣都需要换十几种色线,每种色差肉眼无法分辨出区别。作品中堪比水墨画的飘动感,靠的是比头发丝还细的“劈丝”技艺——将一根丝线分成1/128的细缕。

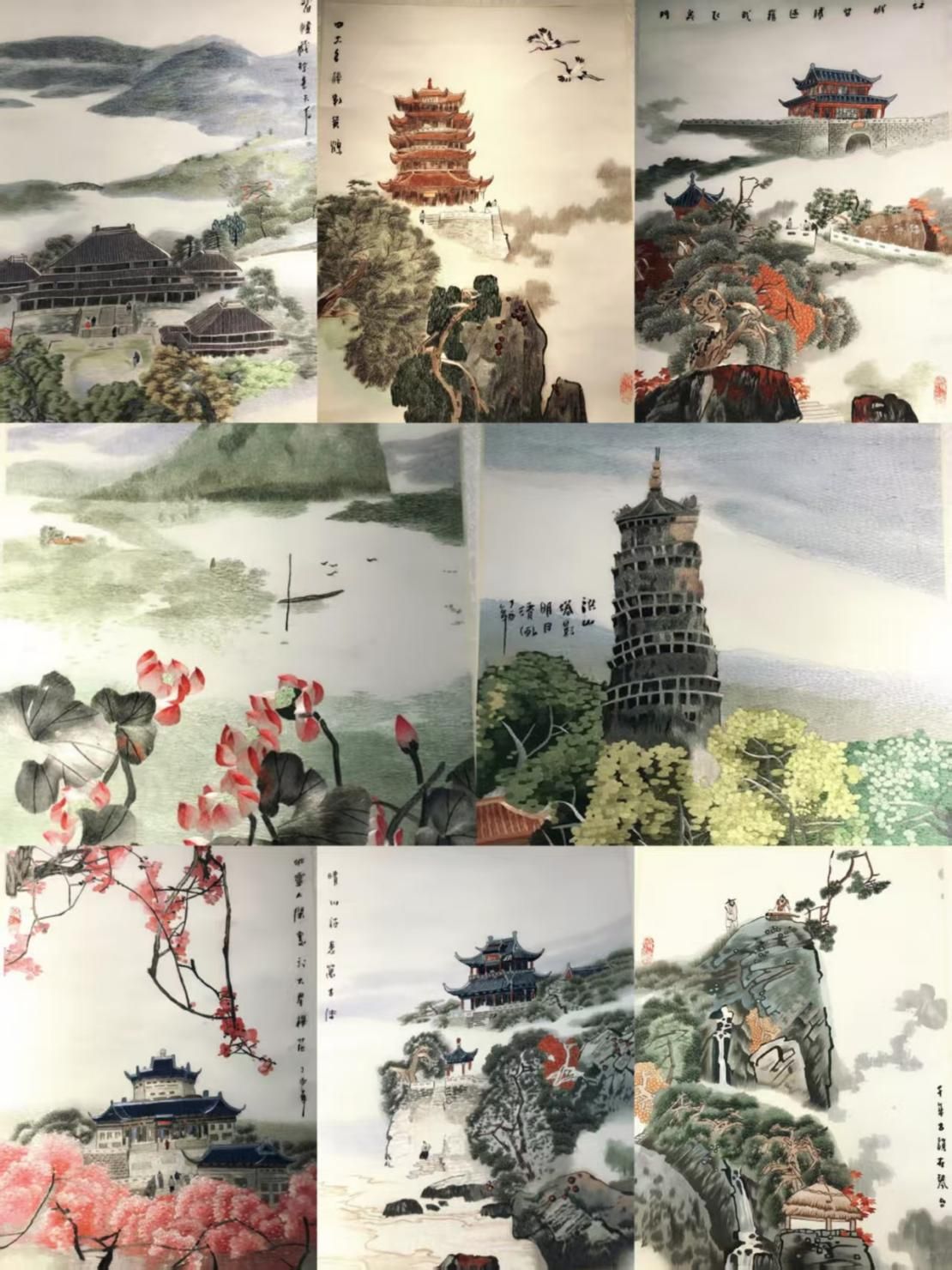

黄春萍作品《武汉八景》

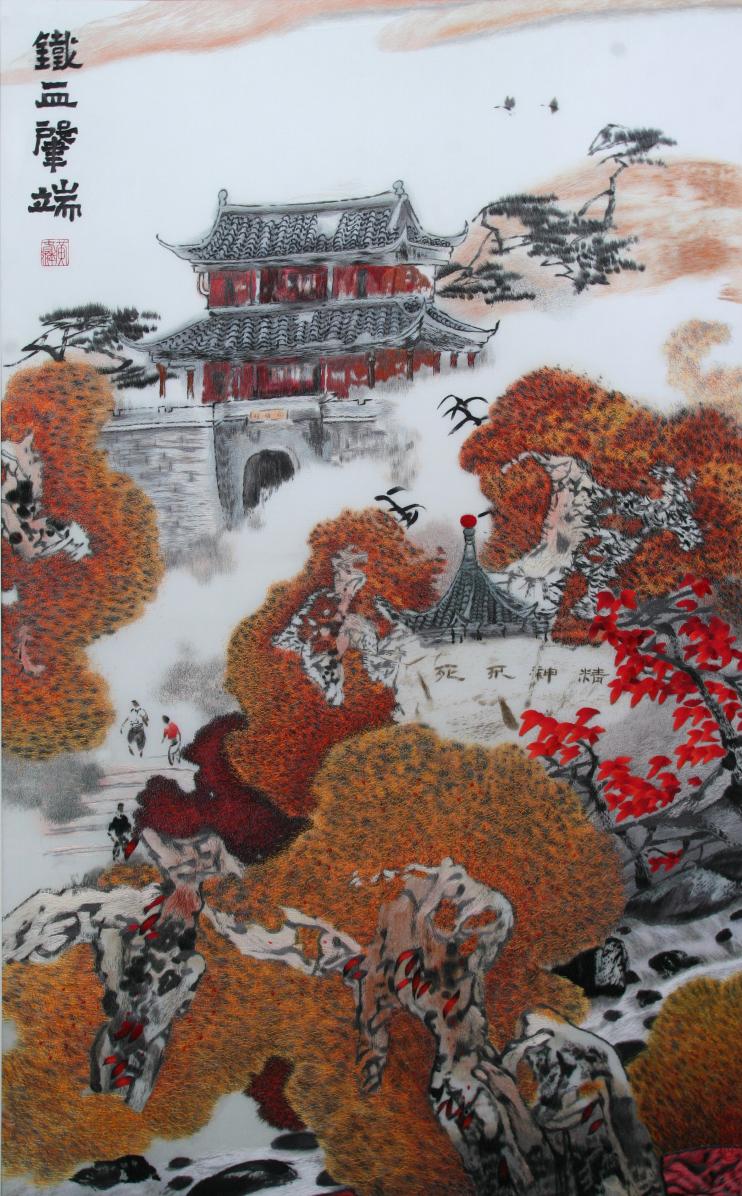

“现在人都说‘快时尚’,我们偏要做‘慢工’。”她创作的《铁血肇端》,被武汉辛亥革命纪念馆收藏展出。这幅作品耗时近一年。“干这一行,急不得,错一针整体韵味就变了。”

黄春萍作品《铁血肇端》(现存武汉辛亥革命纪念馆)

2008年,汶川发生大地震,黄春萍创作了作品《屹立的国旗》,用汉绣表达对灾区人民的支持。这幅大型作品绣了568万针,用色线800余种,耗时整整一年。凭借该作品,黄春萍获得中国民间文艺最高奖项“山花奖”。这幅绣品已被汶川地震博物馆永久收藏,黄春萍本人还被授予“汶川荣誉市民”称号。

黄春萍作品《屹立的国旗》(现存汶川地震博物馆)

工匠精神的时代回响

2023年五一劳动节前夕,黄春萍荣获“湖北工匠”称号。颁奖词写道:“她用针线编织文化基因,让古老技艺绽放时代光芒。”但对她而言,最高兴的是看到一个年轻人在工作室留言簿写下的感悟:“原来真正的酷,是把一件事做到极致。”

暮色渐沉,黄春萍又回到绣架前。针尖在缎面上划出细微的声响,仿佛时光的刻度。“我这辈子就做这一件事——把汉绣好好地传下去。”她说这话时,窗外红巷口的长江大桥正亮起灯火,传统与现代在这座城市交相辉映。

锦绣坊工作室的各色绣线

在追求速度和效率的时代,黄春萍和她热爱的汉绣像一面镜子,映照出工匠精神的本质:不仅是技艺的传承,更是一种生命态度的选择。他们用一生坚守技术根脉,用精益求精的劳动和矢志不移的传承,让作品有了情感的温度。

记者:曹伟

视频:王谦 邱杨

设计:代甜甜

编审:覃璐

监制:王崇锟

请输入验证码