技艺无声,却承载着千年的智慧;匠心无言,却镌刻着时代的荣光。在毫厘间追求极致,在岁月里坚守初心。他们以双手诠释专注,用创造致敬平凡。

值此中华全国总工会成立100周年之际,我们记录荆楚工匠们的热忱与绝艺,致敬每一位用双手托举梦想的劳动者!

指尖的温度,唤醒沉睡的文明

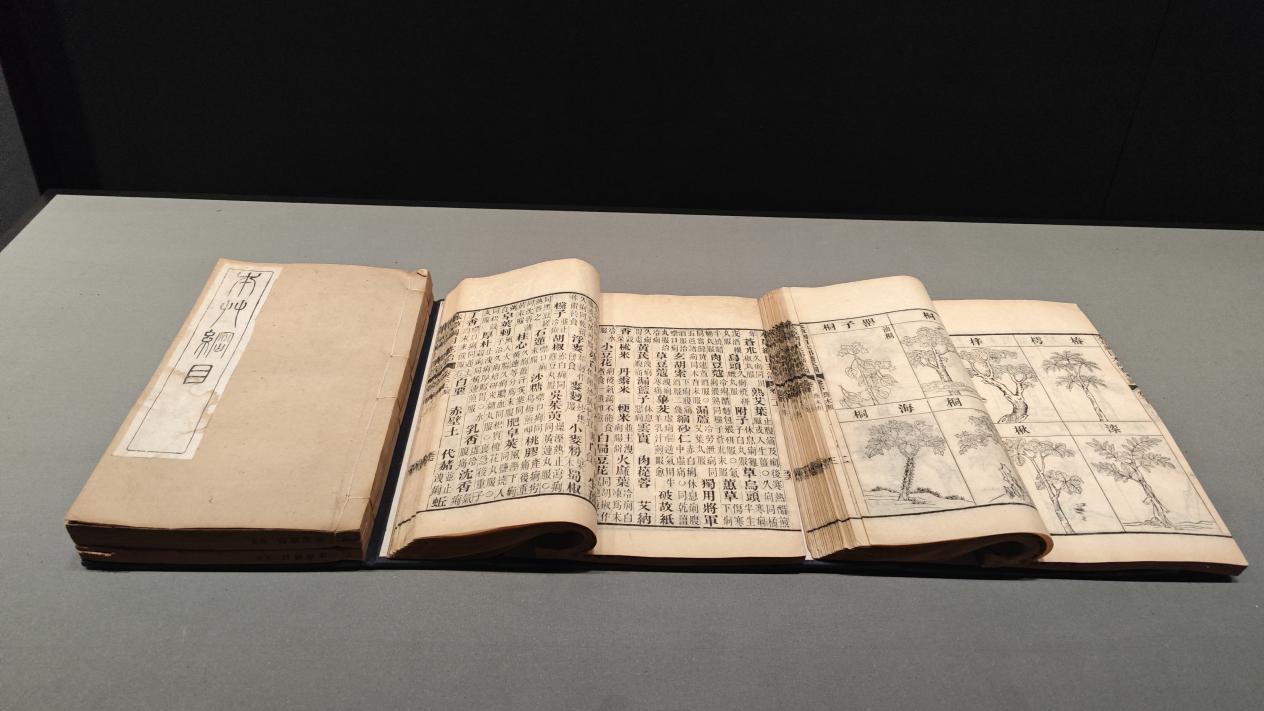

湖北省博物馆《极目楚天》通史展展柜里的古籍《本草纲目》

(文中“我”以古籍口吻讲述)

在湖北省博物馆《极目楚天》通史展的展柜里,静静躺着一部《本草纲目》,那就是我。我封面的斑驳水印,宛如老人脸上的岁月斑痕,见证着悠悠过往。透过展柜玻璃,我与2025年每一位走进展厅的游客对视。这展柜好似我的专属舞台,柔和暖光洒下,映照着精神焕发的我。这一切都要感谢我的“古籍医生”们,是她们治愈了纠缠我多年的虫蛀与霉斑。

我的全名叫清光绪十一年合肥张氏味古斋刻本《本草纲目》卷四十一,由明代李时珍撰写,清代张绍棠校注。

不知何时起,我结束漂泊,和7万册古籍一同被收藏在湖北省博物馆。虽然有了安稳归宿,可我仍满身伤痕。听《袁中郎集》《明张文忠公全集》《谭元春书札》等几本古籍说,湖北省博文物保护中心的“古籍医生”温柔又厉害,修复了好多古籍。2020年,湖北省博保管部把我交给了文物保护中心的“白衣天使”们,开启了我生命的“重启”之旅。

一位身着白色外套的女士,戴着手套小心翼翼地捧着我,走进湖北省博物馆的文保中心大楼。我听见她低声念叨:“味古斋刻本,张绍棠的校注都在。”随后,她乘电梯带我进了一间房。只听“啪啪啪”几声,她熟练按下开关,灯光逐一亮起。房间深处有一台黑色机器,那是古籍的“影像记录仪”。我被放置在玻璃板间,记录仪从上方扫过,场景像极了医院里的医学影像科。后来,我又见识到了各种检测仪器,还听到有人说:“酸化、糟朽、残缺、断线。”原来,我已病入膏肓。

“赵老师,您看这卷《本草纲目》该怎么修复?”

“先采用气相脱酸的方法脱酸,再对糟朽和残缺处进行加固处理。”

“赵老师是谁?”我满心疑惑。旁边一卷医学古籍告诉我:“我损坏严重,修复周期长,在文物保护中心待了很久啦。告诉你,赵老师叫赵艳红,是湖北省博物馆文物保护中心副主任,专注纸质文物保护与修复。她硕士毕业于陕西师范大学历史文化遗产保护教育部工程研究中心有机化学专业,师从著名文物保护专家李玉虎教授。2014年,她到湖北省博文物保护中心工作后,组建了古籍修复组。现在的修复团队有7人,承担了湖北省博物馆、武汉博物馆等多家博物馆的古籍、书画保护修复项目10余项,累计修复文物已经有1000多件啦! 2023年,修复团队申报了国家级古籍修复中心,2025年成功获批第二批国家级古籍修复中心。”

“太棒了,我的病有救啦!”我心里暗自欢喜。

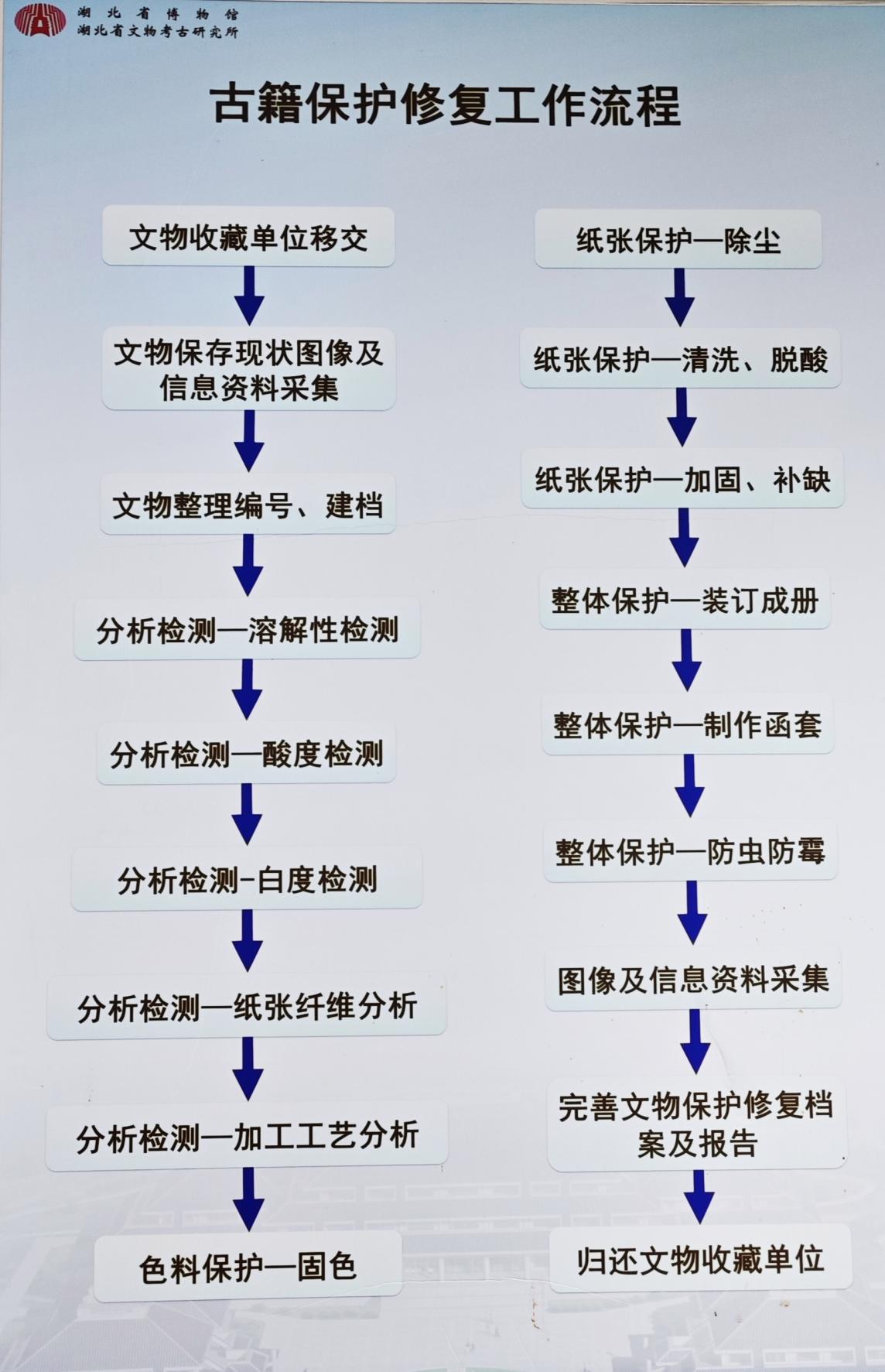

这卷医学古籍像一位老大哥一样,继续跟我普及知识:“很多人都以为文物修复就是戴双手套、拿把刷子,一刷就是好多年。其实,这项工作很不简单。就拿古籍修复来说,有20多道步骤,要用20多种工具,还得是懂文物保护的专业古籍修复师操作。修复师不仅要敬畏文物、热爱这份职业,还得耐得住寂寞,有精益求精的精神。”

湖北省博物馆文物保护中心古籍修复室悬挂的古籍修复流程图

“当然,更重要的是,修复咱们的‘白衣天使’们的专注工作。她们的手指仿佛带着神奇的魔力,为古籍重新注入了生命的能量。”

古籍修复使用的部分修复工具

“您懂得可真多!”我忍不住赞叹。

“那你知道古籍修复要遵循什么原则吗?”

“您快讲讲!”我满心期待,虚心求教。

“古籍修复要遵循‘修旧如旧’原则,也就是‘最小干预,最大尊重’,让古籍恢复原本模样。你看,修复室门口水槽边,赵老师正在自制‘浆糊’。我们古籍修复用的浆糊,都是修复师亲手用小麦淀粉做的。市场上的粘合剂添加了其他材料,对文物修复不利。所以,赵老师选原材料时都尽量保证成分单一,把修复对文物的损伤降到最低,方便以后需要时再次处理。”

湖北省博物馆文物保护中心副主任、古籍修复师赵艳红正在自制浆糊

我正听得入神,赵老师把我捧到了她的工作台。紧张的“揭页”时刻来临,她要分离两张粘在一起的纸页,其中一张还带着张绍棠的校注。她的手稳得如同停在半空的蝴蝶,竹启子沿着纸页边缘缓缓游走,仿佛在破解一道千古谜题。当两张纸终于分开、下面完整的“蕙草伤寒下痢”注文露出来时,整个工作室都响起了欢呼声。那一刻,我突然明白,我的痛苦,他们感同身受;我的重生,是他们的无上荣耀。

此刻,我静静躺在展柜里,听着博物馆外的车水马龙。虫蛀痕迹消失不见,霉变印子也模糊难寻。但我知道,那些曾让我痛苦的伤痕,如今都成了导游口中精彩的故事。

赵艳红老师在修复报告里写道:“古籍修复,是让文明有尊严地活下去。”我这卷曾被时光侵蚀的《本草纲目》,在这一群古籍“白衣天使”手中重获新生,成为在现代扎根的文明基因。

下次你来博物馆看我时,不妨多停留片刻。说不定,你能听见纸页间沙沙作响,那是四百年前蕲春的风雨,是百年前的刻刀与墨香,更是无数双默默付出的匠人的手倾注心血、接力传递、永不褪色的文明力量。

记者:彭怡

视频:王谦 邱杨

设计:代甜甜

解说:丁依晨

编审:覃璐

监制:王崇锟

请输入验证码